破冰解疑虑,“破圈” 燃初心 —— 我在安工商 25 级 MBA 的逐梦开端

带着对“重返校园再学习”的忐忑与期待,我走进了安徽工商管理学院的课堂,成为25级MBA 新生的一员。起初,这份期待里藏着不少顾虑,毕竟离开校园多年,早已习惯职场中“以结果为导向”的实用逻辑,总怕 MBA课程会陷入“讲得天花乱坠,用起来无从下手”的理论困境。同时,也担心自己能否平衡工作、学习和生活的三重压力。

这份疑虑,在班级第一次破冰活动中悄然化解。在老师们温和耐心的引导下,也让我放下“大龄学生”的局促,重新找回了作为学生的期待。教学助理柯老师精心设计的破冰互动活动,立刻打破新同学之间的陌生感,同学们按抽签随机分成4个组。我很荣幸被推选为一组组长,组员同学们随后分享各自的行业经历与学习目标:有来自制造业的技术主管,有深耕国企多年的高管,也有自主创业的企业负责人,还有我们可敬的警察同志和高校教育工作者。我们“聚能”一组在短暂二十分钟规定时间内,群策群力勾勒出小组组徽并提出响亮组训:“跨界不设界,共研亦共进”,不同背景的碰撞中,我不仅感受到集体的温度,更意识到身边每一位同学都是“行走的案例库”,这份同窗但不同行业背景本身,就是学习中宝贵的财富。

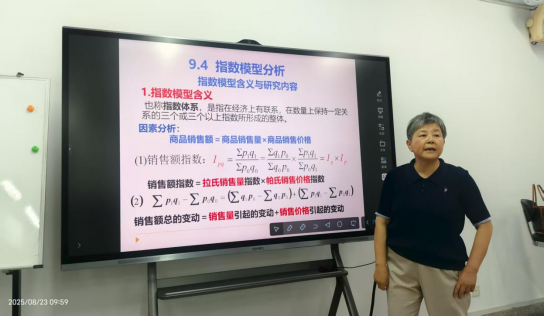

真正让我彻底投入学习的是课堂上老师们的“破圈”教学。管理数学——这门曾让我望而生畏的学科,在徐丽老师的讲解下变得清晰易懂,徐老师从上届师哥师姐做的案例分析切入,将复杂的公式推导转化为“解决问题的工具”,用我们熟悉的“合肥地铁票价”举例,让抽象的理论瞬间落地。原本担心跟不上进度的我,不仅能跟上思路,还能主动参与课堂演算,这份成就感远超预期。

在管理经济学课堂上,吴义刚老师对企业社会责任的解读令人耳目一新——他并未将其置于企业经营之外,而是从 “企业本质功能”切入,指出社会责任的落地本就内嵌于企业核心经营活动:其一,以打造优质产品创造核心价值,这是企业对消费者的根本责任;其二,通过高效配置资源减少浪费,是对社会资源的负责;其三,实现可持续经营以保障利润,是维系企业存续、履行各类责任的基础;其四,创造就业岗位,直接为社会稳定贡献力量。管理经济学的核心,正是研究企业如何在资源约束下实现 “效率与价值最大化”。老师的解读恰好将 “社会责任”与这一核心逻辑深度绑定,彻底打破“社会责任是额外道德负担”的认知误区,让我对企业社会责任的理解,从“义务式附加项” 转向“经营式内在需求”,获得全新的认知。

初次见到商务英语的陆厚祥老师,他身上那种从容优雅的气质便让人印象深刻——举止得体、谈吐温和,活脱脱是 “Gentleman”一词的生动诠释。说实话,自从离开校园,我已多年没正经接触过英语,那种“爱你在心口难开”的纠结,想必不少久疏英语的人都能感同身受。开课之初,陆老师没有直接进入知识点,而是给我们做了学情分析,了解每位同学的英语基础、各自的顾虑,最后共同立下这门课的“规矩”—— 每次课前提前预习课后复习、如何完成对话练习、课后按时完成作业。这些约定没有束缚感,反而像一份彼此信任的“学习契约”,让我第一次清晰地感觉到,英语学习不再是一个人的孤军奋战,而是有老师引导、有同伴同行的温暖旅程。

每次课堂上,同学们都积极与授课老师开展互动,都有同学带着问题请教老师,这份主动学习的劲头,不仅是对老师教学的认可,更是我们对“重塑自我”的郑重承诺。如今再回想入学时的感慨,亦然是:疑虑已消,只剩庆幸。在25C3班这个奋进而又温暖的集体里,我不断汲取实用知识,逐渐理清用理论解决实际问题的思路,同时也收获并肩前行的同学们。未来的两年半,我将带着这份初心,在学习中沉淀,在交流中成长,不负这段 MBA 时光。

文:23C328季敏