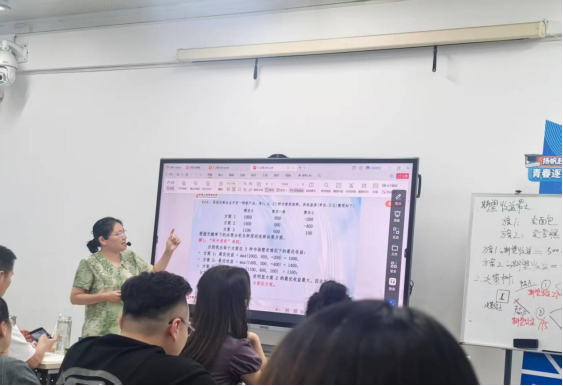

一、“好坏准则”:在风险与机遇间找对决策坐标

初学时,“好中求好准则”与“坏中求好准则”的对比,让我想起三年前主导的区域市场拓展项目。当时团队面临两个选项:一是深耕成熟市场,收益稳定但增长有限;二是开拓新市场,潜在回报高但风险未知。彼时我凭经验选择了前者,虽规避了风险,却错失了后来新市场爆发的机遇。如今再看,“好中求好准则”追求最优结果,适合高资源储备、高抗风险能力的场景;而“坏中求好准则”侧重规避最差结果,更适配资源有限时的保守选择。那次决策的遗憾,恰是因为我未结合企业当时的资金储备与团队能力,盲目套用了“坏中求好”的保守逻辑。这让我明白,人生决策亦需如此:选择职业赛道时,若年轻力盛、试错成本低,不妨用“好中求好准则”追逐更高目标;若肩负家庭与团队责任,“坏中求好准则”的稳健思维,则能守住发展的底线。

“α系数决策准则”的“折中思维”,更让我对“平衡”二字有了新认知。作为中层管理者,我常陷入“抓业绩”与“带团队”的两难:过度追求业绩,团队士气易低落;偏重团队建设,又可能影响短期目标达成。α系数的核心,是根据环境变化调整“乐观系数”与“悲观系数”的权重,这恰如管理中的“弹性平衡”:市场攻坚期,可提高“业绩导向”的α值,聚焦目标突破;团队磨合期,则降低α值,侧重人才培养。延伸到人生,平衡“工作”与“生活”亦是如此:不必追求绝对均等,只需根据阶段需求动态调整权重,方能在奔波中守住内心的秩序。

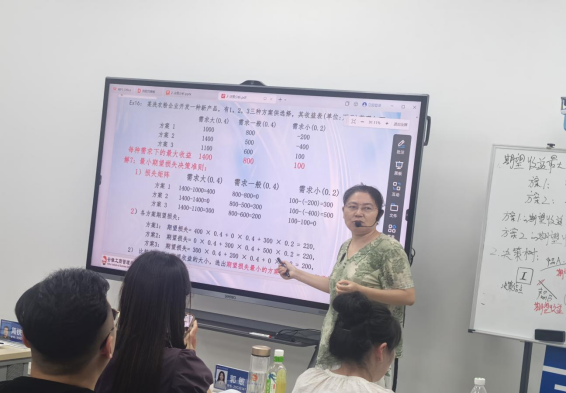

三、“后悔值”:跳出情绪陷阱,理性接纳选择

而“后悔值决策准则”,则像一面镜子,照见了决策中的“情绪陷阱”。记得曾因犹豫错失了一次重要的晋升机会,此后很长时间都陷入“如果当初”的懊悔中。课堂上学习“后悔值”计算时我才明白:懊悔的本质,是对“最优结果”的过度执念。这一准则教会我们,决策前需理性测算“最大后悔值”,避免因情绪偏差放大遗憾;决策后更要接纳“次优结果”,将精力转向后续行动。这对MBA学习阶段的我尤为重要:面对课程选择、课题研究等决策,与其纠结“选得对不对”,不如聚焦“做得好不好”,在试错中积累成长经验。

站在MBA学习的起点,我愈发清晰:管理数学中的决策准则,从来不是冰冷的公式,而是前人总结的人生智慧。它们教会我们,无论是企业管理还是人生选择,既要用“最大期望收益准则”追逐机遇,也要用“最小期望损失准则”规避风险;既要用“等可能性准则”保持理性,也要用“α系数”兼顾灵活。作为企业中层管理者,未来我将带着这些思维工具,在工作中更精准地做决策、带团队;作为MBA新生,我也将以这些准则为尺,在学习与成长中,量好每一步前行的路,在理性与勇气的平衡中,走向更有价值的未来。

文:25C1倪伟

图:25C1周铁军

作者简介: