洞悉人心与人性 管好个体与组织 ——我的一年MBA学习初探:在根基处重构思维

一年的安工商MBA学习时光转瞬即逝,新的学年亦将开始,回想起每个周末跨越200公里奔赴合肥读书的日子,疲惫与兴奋交织,对知识的渴望,对未知的探求,让舟车劳顿都成了成长的里程碑。MBA学习时光是一段充满挑战与蜕变的旅程,一年来的学习是我思维的重塑期,管理视角的启蒙期。以下是我的一些感悟和收获,期许能引起大家的共鸣。

一、 从“做事”到“想事”:管理思维的初步觉醒

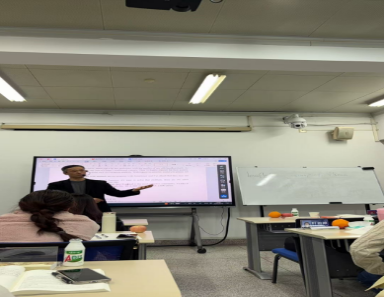

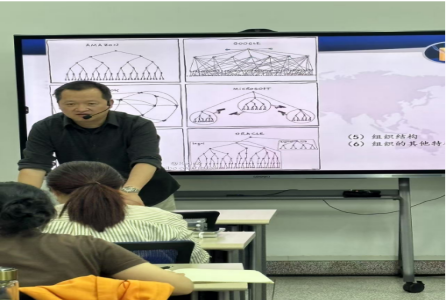

过去,我的焦点永远是“怎么做”才能完成各项任务。如今,在《管理思想史》和《组织行为学》的浸泡下,我开始本能地追问“为什么要做这个?” 和“这事到底该不该做?在一次小组讨论,我滔滔不绝讲执行方案时,教授打断问:“这个任务的目标是什么?它和部门季度目标如何对齐?” 我瞬间语塞——原来我一直在埋头拉车,忘了看路。会计学课不再是枯燥的数字,它教我透过报表看企业经营的本质;组织行为学让我恍然大悟:团队效率低下,可能不是能力问题,而是激励机制或沟通方式出了错。我深刻体会到:比找到正确答案更重要的,是先问对问题,这标志着从“执行者”向“思考者”的转变起点。

二、 初识企业管理的复杂:没有标准答案的课堂

通过大量案例讨论,我亲眼见证了商业决策的“灰度”。一个看似“愚蠢”的降价决策,背后可能是市场份额的生死争夺;一次冒险的跨界尝试,或许是为了未来的生存空间。在分析某零售企业案例时,我坚信关掉亏损门店是唯一选择。但一位有运营经验的同学指出:这些店承担着仓储和区域覆盖的战略功能,盲目关闭会伤及筋骨。这当头一棒,让我明白:商业决策不能只看表面盈亏,要看到背后的链条和意图。我逐渐放下对“标准答案”的执念,理解了“管理是权衡的艺术”——在有限的资源、矛盾的目标和不确定的环境中寻找可行路径。课堂上激烈的观点碰撞,正是学习理解这种复杂性的最佳途径。

三、 人际的真相:价值认同胜过名片厚度

曾经以为MBA人脉就是认识“大佬”,但一年的学习让我彻底改观。记得和来自制造业、金融、互联网的五位同学组队完成大作业,起初担心背景差异太大,但恰恰是这种差异带来了奇迹:我懂数据分析,他懂生产流程,她擅长包装创意,最后我们的方案因视角独特拿了高分。我深刻领悟到:有效的人际网络不在于你认识谁,而在于你能为谁创造价值,以及谁能与你优势互补。与其焦虑地交换名片,不如扎实提升自己的专业能力,让能力成为连接的纽带。信任,是在共同解决问题中沉淀下来的。

四、 时间的战争:在稀缺中学会选择

边工作边读书,是对意志和效率的极限考验,我被迫学会了最残酷的优先级管理,多少次在周日返程高铁上赶作业?多少次在“完美完成作业”和“保证明天工作状态”间痛苦抉择?我摸索出实用的法则:

区分“紧急”和“重要” 客户临时要的报告(紧急) vs 准备下周重要的课堂分享(重要)。

接受“足够好”,比如完成作业方面,不再追求每份作业95分,用80分精力高效完成,省下时间参与更有启发的案例研讨或行业交流。

把时间当投资,自问:“这一小时花在哪里,对未来(知识、能力、人脉)的回报率最高?”

这个过程让我看清:所谓时间管理,本质是价值观的选择——你愿意为什么付出最宝贵的资源。

五、 直面短板:在反馈中看清自己

MBA课堂像一面360度的镜子。在小组发言、案例陈述、互动研讨中,你的盲点无处隐藏。第一次上台做报告分析,我讲得干巴巴,自己都感觉无趣。课后,一位同学坦诚地说:“数据很扎实,但如果能结合业务背景讲得更生动,会更有说服力。” 这评价让我脸红,也点醒了我。我意识到自己将专业内容通俗化表达、在公开场合展现感染力上的不足。与其回避,不如行动,在后续展示中,刻意用本人从事的业务场景引入数据,主动在小组讨论中承担总结发言的角色,锻炼即时表达能力。承认“我不擅长”,不再是丢脸的事,而是进步的开始。也许这一年学习的价值,就在于提供一个安全的试错场,暴露问题,才有机会改进。

六、 领导力的初印象:激发团队远胜单打独斗

过去以为领导就是“管人”。但一年的小组项目实践,刷新了我的认知。我们组有位同学,职位是组长兼书记,他总是在每次团队卡壳或气氛低沉时,他总能用幽默化解紧张,他的一句话“干就完了”,总是让大家充满了斗志!敏锐发现每个人的优势并分配任务,让大家重新聚焦目标。项目能高效完成,他功不可没。这让我看到:真正的领导力,不在于头衔,而在于能否激发团队成员的热情与潜力,促进协作,达成共同目标。我开始观察和学习:如何更清晰地沟通目标?如何倾听不同意见?如何在冲突中找到共识?如何让每个成员感到被重视并能发挥所长。

领导力不是“权威”,而是激发他人共同目标的能力。在小组项目中,可能发现最有效的“领导者”反而是那个默默协调冲突、整合资源的人。“领导力的终极检验是:当你不在时,团队能否依然高效运转?”MBA 的学习从不局限于课堂。

七、结语:地基已筑,未来可期

如果总结这一年:“MBA一年级的价值,不在于立刻成为合格管理者,而在于狠狠敲碎了过去单一、固化的思维模式,摒弃“拍脑袋”决策,放弃“夫妻店”管理,在认知废墟上打下更开放、更系统、更人性的管理思维地基。

回望这段旅程,最珍贵的不是学分,而是:

看问题的视角变宽了——能从老板、客户、员工、竞争对手多个角度看同一件事!

做决策的底气变足了——知道了去哪里找依据,如何分析利弊!

面对未知的心态更稳了——理解了复杂性和灰度,反而更从容。

那200公里的每一次往返,都是认知边界的一次拓展。那些在高铁上啃过的书本、在深夜赶过的作业、在课堂上被‘颠覆’的瞬间、在小组里激烈的争论……都化成了此刻内心更坚实的底气。

心理学家阿德勒的话,在这一年我有了更深切的共鸣:“重要的不是经历本身,而是我们赋予经历的意义。”我选择赋予这段奔波求学以“自我重塑”和“重生”的意义。

征程方启,步履未停。我深知,管理之学海浩瀚无涯,这一年只是舀起了第一瓢水。但我已握有更清晰的罗盘(系统思维)、更坚韧的船桨(解决问题的能力)、和一群同舟共济的伙伴(价值认同的链接)。带着这初筑的地基,我渴望在接下来的学习与实践中,建造起属于自己的管理大厦。因为真正的学习,此刻才真正开始。

24C4 姚飞